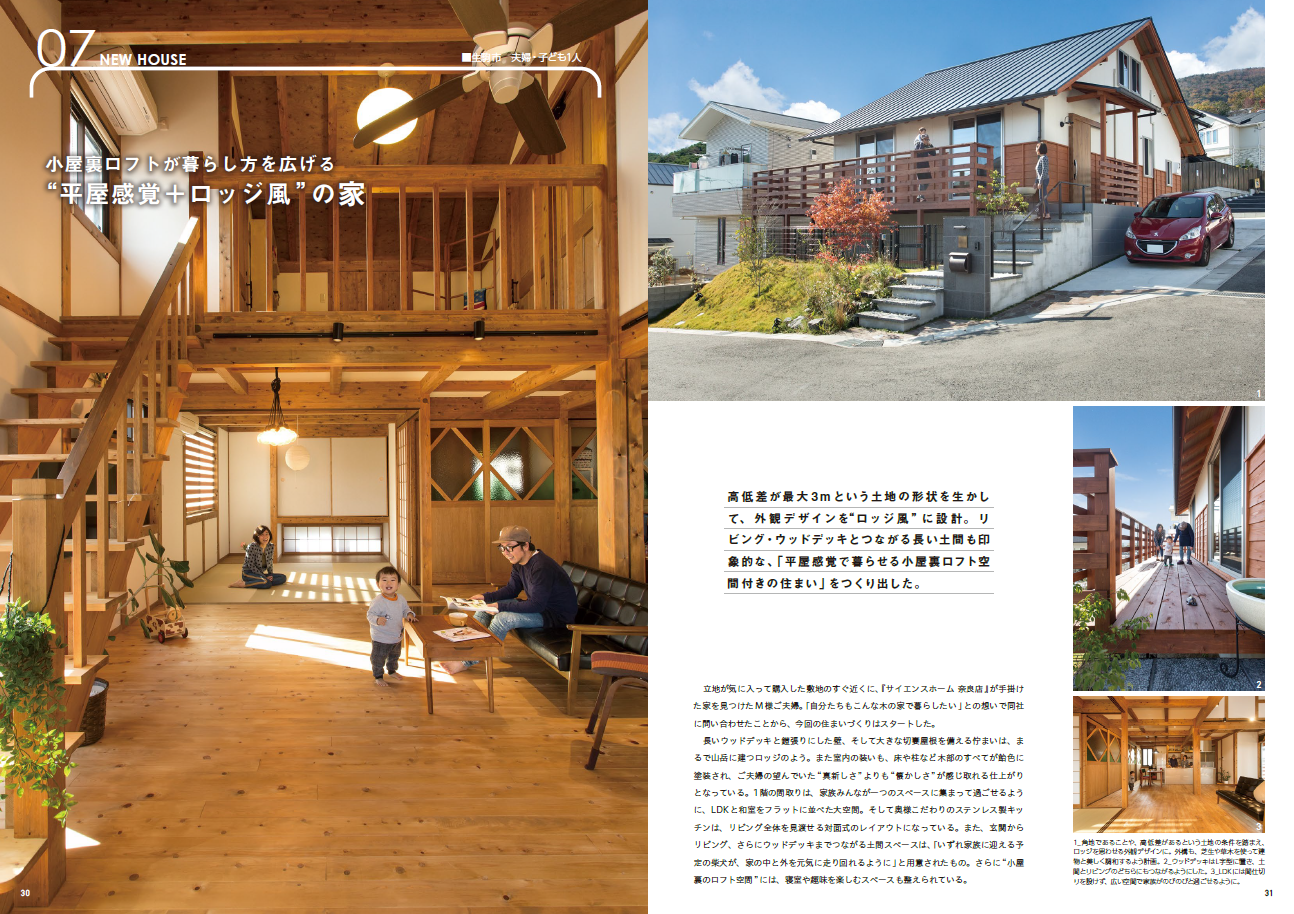

巷で人気沸騰中の平屋。

そのメリットや人気の理由,注意すべき点などをご紹介します。

平屋とは、ご存じの通り「一階建ての住まい」。

暮らしやすいワンフロアの生活がかなう平屋特有の快適さに加え、シンプルでかつ高いデザイン性を持つ空間の平屋が増えており、「生涯住み続けたい家」として幅広い層に人気を博しています。

ナラタテ参画企業 「マイ工務店」施工事例

ナラタテ参画企業 「マイ工務店」施工事例

何故そんなに人気なのか、ナラタテの視点で考察してみました。

平屋の具体的なメリット

①階段がないのでバリアフリーで暮らしやすい

階段がない暮らしは老後も快適に住むことができて安心です。例えば洗濯をする場合、上下移動をする必要がないので、「洗う→干す→しまう」の動線を短縮することができます。

また『キッチンと洗面所を近くに配置する』ことで、「ながら家事」が可能となり、多忙な朝の家事や育児の負担をぐっと減らすことができます。

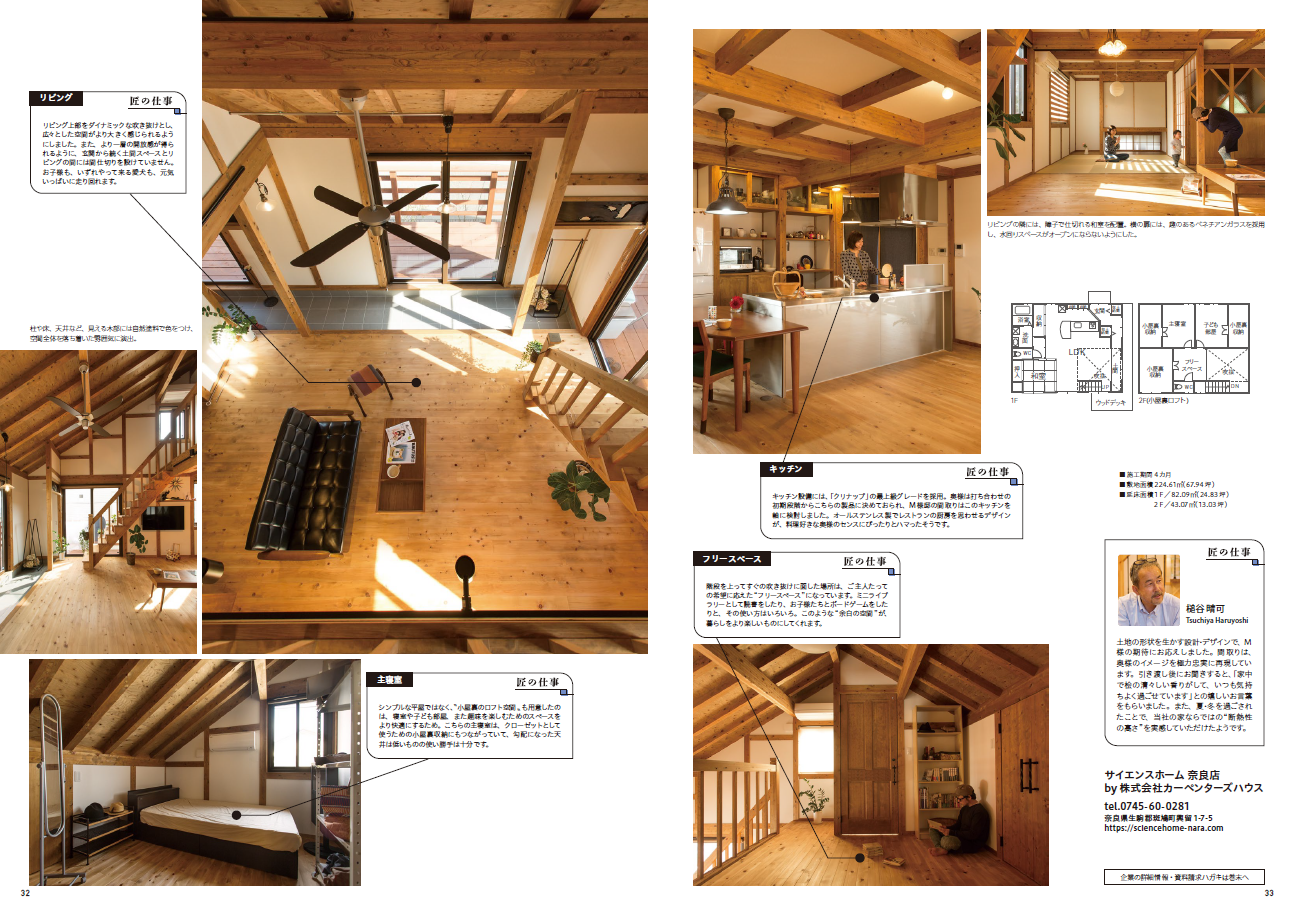

ナラタテ参画企業「建築工房‐和-」施工事例

ナラタテ参画企業「建築工房‐和-」施工事例

②家族の存在を身近に感じられる

距離が近いため気軽に声をかけやすく、家族間のコミュニケーションが円滑になりやすいのは大きなメリットです。

③自由度が高い間取りやデザイン

上層階の重みを気にする必要がないので、二階建てに比べてLDKなどの柱の数を減らしたり、天井を高くすることもでき、広々とした大空間の実現が可能です。他にも、屋根の傾斜を活かした勾配天井による開放感のあるお部屋や、現し梁など二階建てに比べて間取りやデザインの自由度がぐんと高くなり、ロフトや収納スペースなど、屋根裏のスペースをどう活かすかも平屋の楽しみの一つです。また、上層階がないため変形地等でも敷地に合わせた自由な設計が可能です。

ナラタテ参画企業「建築工房‐和-」施工事例

ナラタテ参画企業「建築工房‐和-」施工事例

④高い耐震性能

上層階の重みが加わらないため、耐震性が高くなり、地震発生時の揺れや倒壊のリスクを緩和することができます。また、家の高さも二階建てに比べて低くできるので、比較的強風にも強いです。特に災害の多い近年の日本には、平屋はうってつけかもしれませんね。

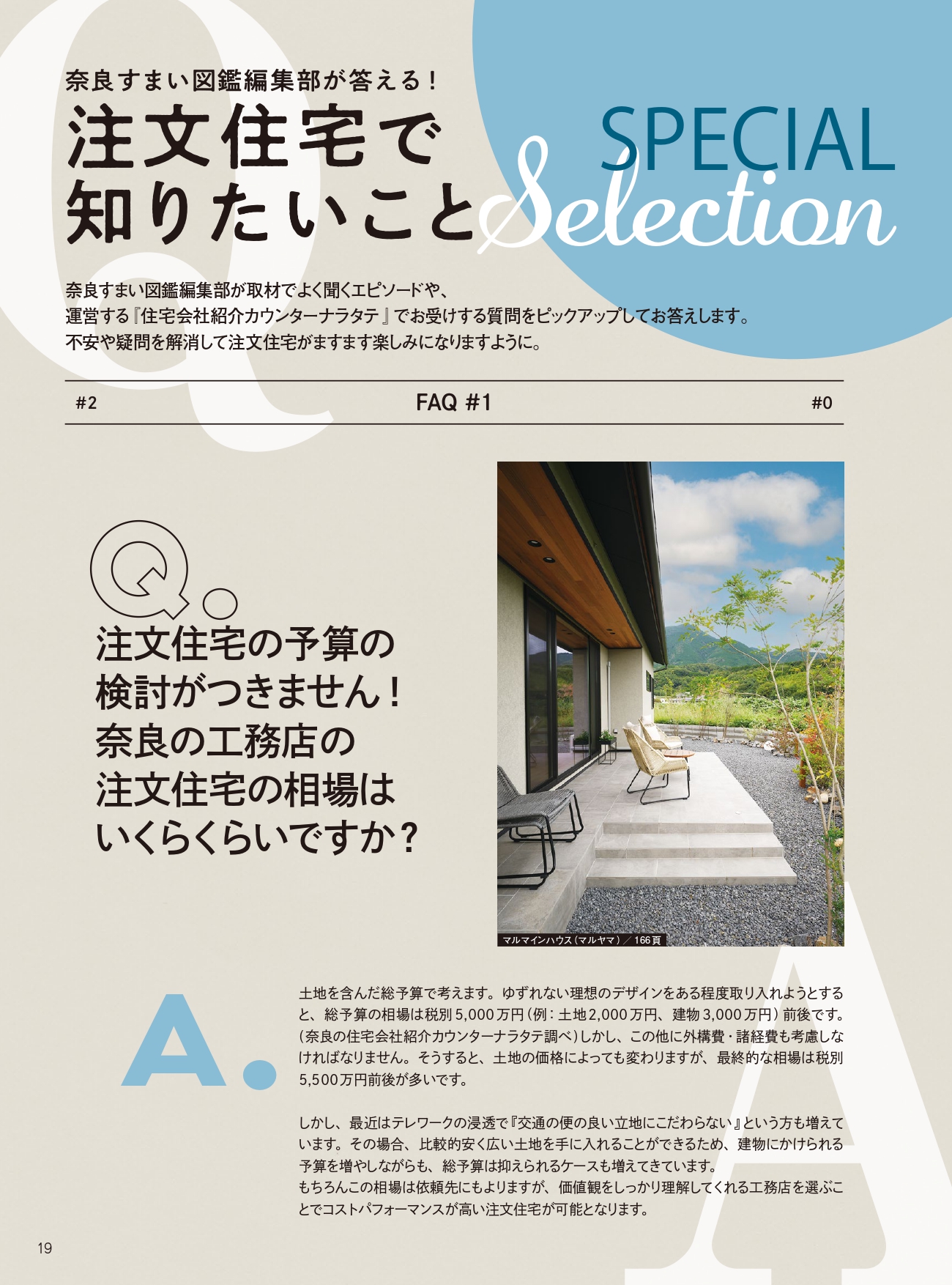

⑤中庭の良さを味わうことができる

「コの字型」や「ロの字型」の家にすることで、プライバシーが確保された「内」と「外」が近い明るく開放的な中庭を作ることが可能なのも平屋ならでは。ガーデニングやアウトドアなどを堪能でき、外部からの視線を気にすることなく簡単に非日常を感じられるセカンドリビングとしても活用できますね。

ナラタテ参画企業「リビングデザイン」施工事例

ナラタテ参画企業「リビングデザイン」施工事例

⑥外部のメンテナンス費用が二階建てと比較して格安

シンプルな構造の平屋はメンテナンスする項目自体が少なく、例えば屋根や外壁の塗装の際、複層階に比べて足場代が節約出来たり、施工面積が少なくて済むため低コストなのも嬉しい大きなメリットです。ただし屋根の面積が大きい場合がほとんどなので、住まいのデザインや素材によっては、二階建てに比べてメンテナンス費用が掛かる場合もあるでしょう。建築時に工務店に相談することを忘れないようにしましょう。

平屋について注意すべきポイント

①広い敷地が必須

暮らしをワンフロアで完結させるための理想の間取りを確保するには、十分な広さの土地が必要です。建ぺい率も定められているので、設計の際、敷地の全てを建物の面積にできるわけではありません。思い通りの間取りを実現するためには、広さだけでなく、形や方位もチェックしましょう。

②2階建てに比べてコストは割高

広い土地を必要とする平屋は土地代が高くなります。また、基礎工事や、屋根材も二階建てより多く必要となり建築の坪単価が割高になります。土地探しからマネープランまでトータルで相談できる工務店を選ぶと心強いでしょう。

③間取りに創意工夫が必要

バルコニーがないため、洗濯物干しスペースの確保や、目隠しになるような設計など、間取りのアイデアがとても重要になります。また、開放感を大事にしたい場合は、吹き抜けのある2階建て住宅の方が、垂直方向の広さをよりキープできます。また、平屋ならではの広々とした空間にするために、風の通り道を考えた間取りに焦点を当てるのもおすすめです。

④水害時に心配

海抜の低い土地はできるだけ避けたほうが安心です。購入前に海抜情報は必ずチェックしましょう。

⑤防犯面での懸念

防犯カメラ、防犯砂利、センサーライト等の設置や、防犯ガラスの窓にするなど、それなりの防犯対策は必要でしょう。

⑥プライバシーを確保しづらい

外部からのプライバシーの確保が困難な場合、カーテンの設置はもちろん、窓の位置や間取りへの配慮が必要です。「コの字型」や「ロの字型」の住まいにして窓を内側に設置したり、高い位置の窓や、深めの軒など、プライバシーを守るための視線を遮る配慮が必要です。

また、家庭内のプライバシー確保については、リビングと寝室を離した間取りにするなど、家族の生活リズムを考えて計画します。書斎や趣味の部屋などを設けるのもおすすめです。はなれのような感覚で自由に設計できるのも、平屋特有のメリットです。

おわりに

いかがでしたか?

平屋にはメリットと共に、デメリットもあり、設計時に様々な工夫や技術が必要ということがわかりました。

とはいえ、大空間リビングや、大きな窓、勾配天井、中庭など、おしゃれで自分好みにデザインできてしかもバリアフリーで一生快適に暮らせる平屋。人気沸騰中なのも納得です。

しかし、一番大切なのは我が家にあった計画を立てること。予算、土地、家族の考えなど、あらゆる角度からの考察を重ね、大満足の平屋の住まいを作ってくださいね。

家づくりにおいて不安なこと、必要な費用、資金計画など、どうぞお気軽にナラタテにご相談ください。

予約フォームはこちら。

好きな家の雰囲気や家づくりの参考となるアイデアがきっと見つかる。

好きな家の雰囲気や家づくりの参考となるアイデアがきっと見つかる。

【押熊店】奈良市山陵町1459-3📞0120-879-912 営業時間/9:00~18:00(時間外も相談可能) 定休日/無 駐車場/有

【押熊店】奈良市山陵町1459-3📞0120-879-912 営業時間/9:00~18:00(時間外も相談可能) 定休日/無 駐車場/有 【生駒店】生駒市小明町446-1📞0120-879-912 営業時間/9:00~18:00(時間外も相談可能) 定休日/無 駐車場/有

【生駒店】生駒市小明町446-1📞0120-879-912 営業時間/9:00~18:00(時間外も相談可能) 定休日/無 駐車場/有 【奈良店】奈良市三条大路1-7-12📞0120-879-912 営業時間/9:00~18:00(時間外も相談可能) 定休日/無 駐車場/有

【奈良店】奈良市三条大路1-7-12📞0120-879-912 営業時間/9:00~18:00(時間外も相談可能) 定休日/無 駐車場/有

奈良すまい図鑑では

奈良すまい図鑑では