家を建てようと思ったとき、

「土地がないと建てられない!」

そう思って土地探しに躍起になってしまいがち。

出来るだけコストを抑えて

希望に近い地域や土地面積を購入したい。

誰もがそう思い土地探しをすすめていくはず。

なかなか見つからなかったとき、焦ってしまうと思わぬ落とし穴に落ちてしまう、なんてこともあります。

ここでは10年以上住宅専門雑誌に携わってきたわたしたちが知った失敗談をご紹介。

土地探しの参考にしていただければ幸いです。

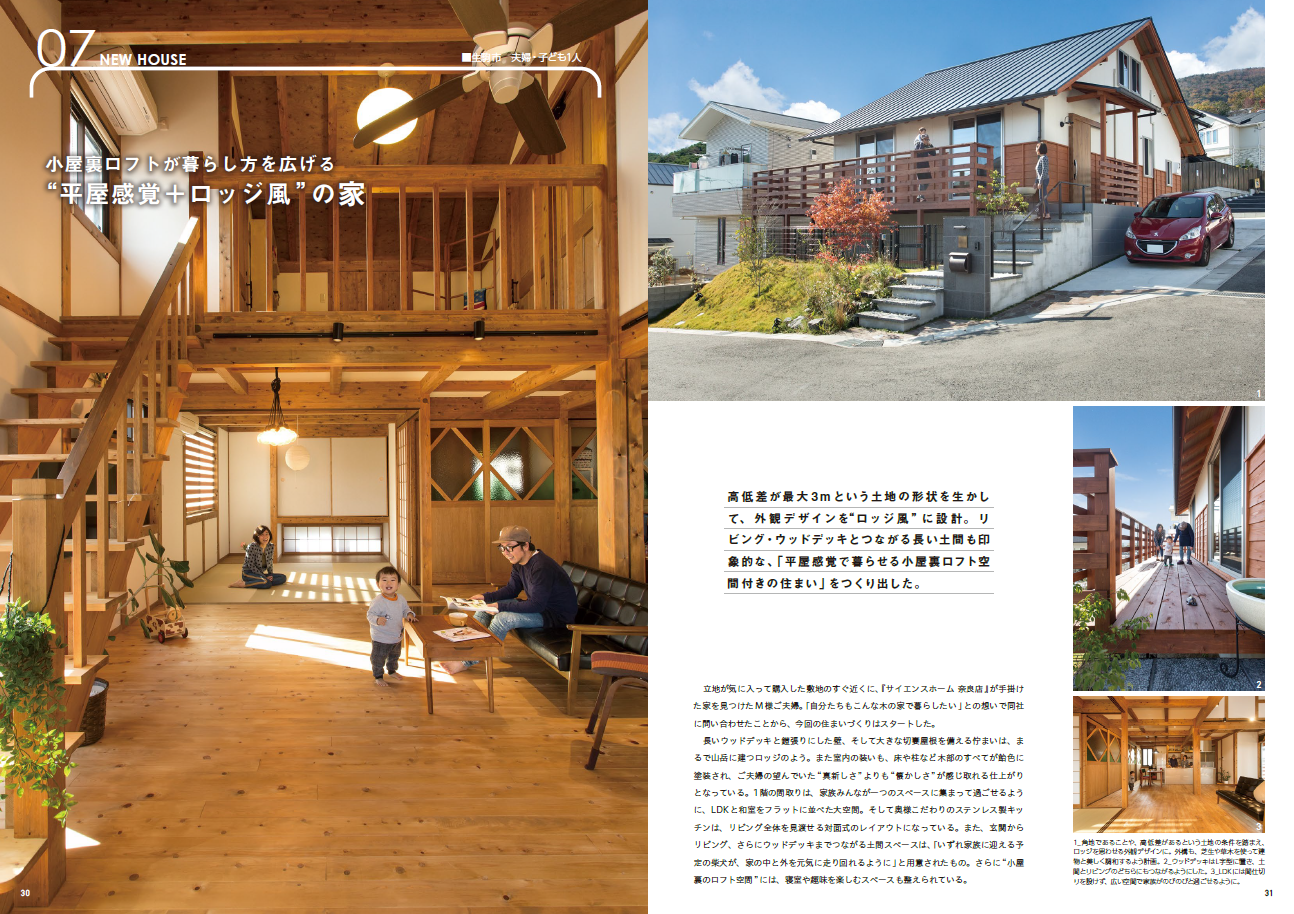

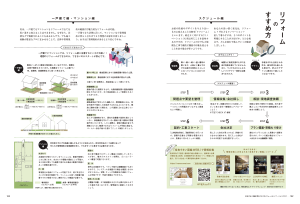

Case1.理想の家が建てられない!?

更に土地にかかる付帯費用で大幅な予算オーバー

やっと念願の土地を購入し、理想の家づくりに向け

建てたい家のイメージや間取り、デザインを考え始めたときに発覚した土地の

防火・準防火地域

防火・準防火地域とは

火災が起きやすく、被害も拡大しやすい地域

そして、火災を防ぐために対策をしなければならない地域

わかりやすく言うと、

自分の家から火災が起こった場合、

隣の家に燃え移らないように家を建ててくださいねエリア

です。

そうすると、家を建てる時にいろいろと制限がかかります。

・屋根は燃えにくい素材を選ぶ

・延焼の恐れのある窓は網入りガラスの防火設備が必要

・外壁など耐火建物にしなければならない

・木造3階建ては要件を満たす必要がある

などの、さまざまな制限をクリアしないと建物が建てられません。

そうすると防火仕様に変更しなければならず、思っていたデザインの家は建てられないだけでなく、追加費用で200~300万円かかることに。

大幅な予算オーバーとなって、望む性能や間取り、設備をあきらめるという選択をしなければならなり場合もあります。

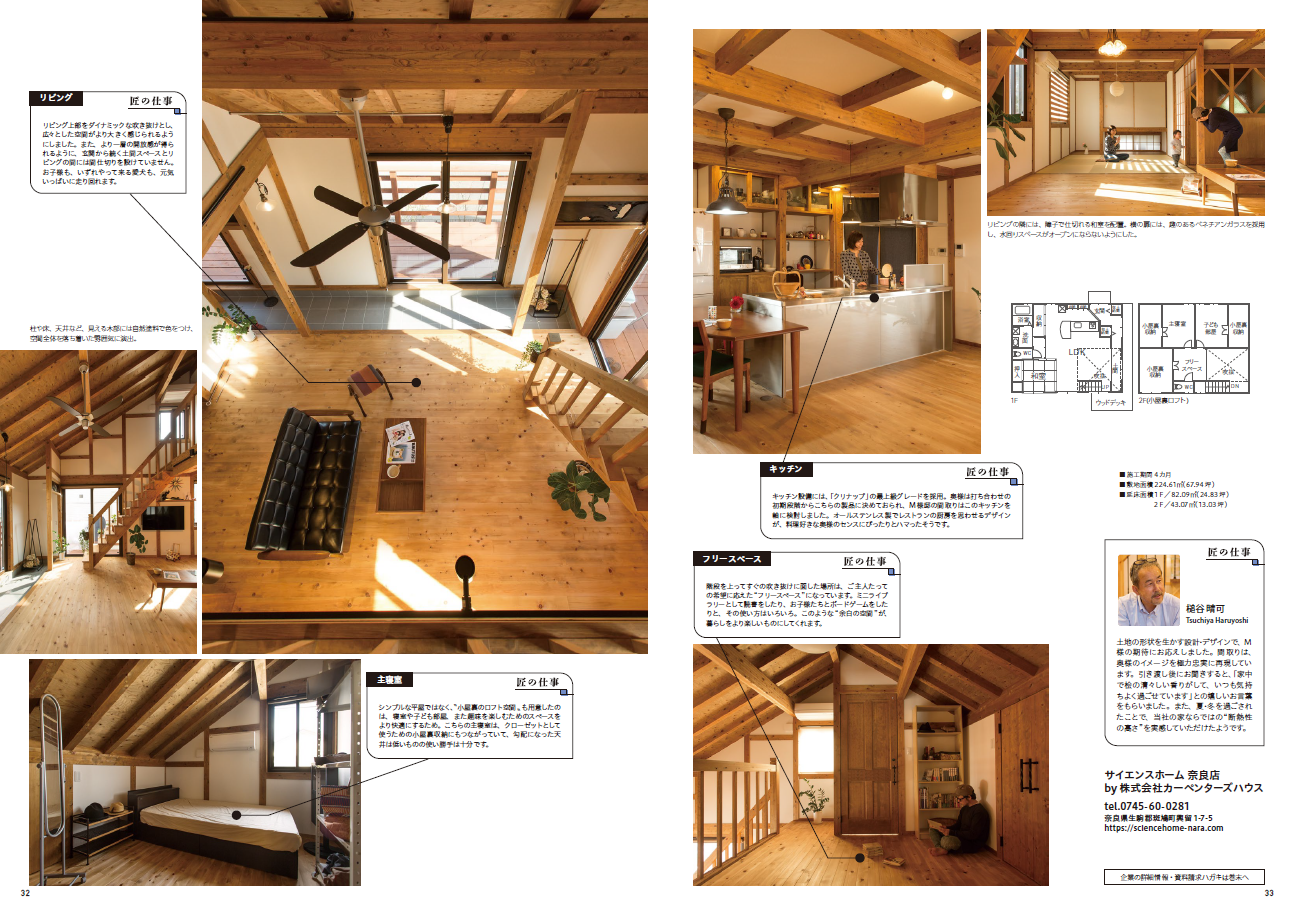

Case1.家を建てられない!!!

「建てられる」けど農林漁業用の倉庫?!

働き方が変化し、アクセスのよい土地でなければならないという条件も薄れてきた昨今

駅に近くなくてもいい、程よくのどかで自然豊かな土地を求めるお客様も

増えてきたように思います。

車移動が前提で、街からもさほど遠くない場所に

格安で気に入った土地を発見!

「市街化調整区域」と書かれていたけどあまり詳しくなく、建築OKとなっていたため購入。

さぁ家を建てようと工務店に相談したら「建てられません」の返事。

市街化調整区域とは

都市計画法で定められている区画で、「市街化を抑制すべき土地」のこと

わかりやすく言うと、周りより今後発展させないと市町村が宣言しているエリアです。

新築の家を建築するということは、開発行為に属するため制限がかかり、自治体などに許可を求め、都市計画法第三十四条の規定にクリアしないと新築だけでなく、建て替えもできません。

また、申請に別途費用が掛かり、

申請が下りるまでに半年以上はかかる場合も・・・!

審議の結果NGになることもあると聞きます。

発展させない土地ということは、インフラも整ってない傾向があり浄化槽の設置や維持管理費などコストがかかるというデメリットも考えられます。

家づくりははじめてのことだらけ。

早く家を建てたい気持ちから土地探しを急いだ結果、

夢のマイホームへの道が険しくなってしまうなんてことになってしまうこともあります。

土地を探すときは、工務店と一緒に!

土地を用意してから工務店に行かなければと思っている方も多いかもしれませんが、全然そんなことはありません!

どんな家が建てたいか、どんなところに住みたいかを相談するところから家づくりは始まります。地域の情報を多く持ち専門知識のある工務店だからこそ、いろいろアドバイスをしてくれたり、インターネットに載るまえの情報などを教えてくれたりすることもあります。

家を建てたいと思ったら、是非工務店へ相談しに行ってください。